给机器人装上蝗虫耳朵 生物传感器新突破

作为胖蓝的假粉,有一天雷锋网的编辑问了一个问题“哆啦A梦为什么没有耳朵?”在知乎上,迫不及待想进去知道答案。

很多受访者表示,原来的黄色猫形机器人哆啦A梦在睡觉时被机器老鼠咬掉了耳朵,还被妹妹哆啦A梦嘲笑。伤心的哆啦A梦被蓝眼泪淹没,变成了熟悉的“无耳蓝猫”形象。

源知道答案,王长岭

源知道答案,王长岭

不过,消失的耳朵好像没有影响哆啦A梦听到外界声音——正如知乎回答者金希日所说,哆啦A梦本质上是一个穿着柔软外套的金属机器人。可以粗略推断出它的耳朵和被毛的材质是一样的。换句话说,它的耳朵是纯粹的装饰品。

问题是,现实中机器人的耳朵是什么?

在第 40 届国际语音信号处理顶级会议 ICASSP2015 上,一篇题为机器人试听:它的兴起和展望( Robot Hearing: Rise and Prospects) 论文中提到:

在第 40 届国际语音信号处理顶级会议 ICASSP2015 上,一篇题为机器人试听:它的兴起和展望( Robot Hearing: Rise and Prospects) 论文中提到:

机器人使用“耳朵”同时听到几件事,这是基于他们的听力能力,这对于改善人机交互也很重要和共生因子。

机器人听觉主要有声源定位、声源分离、分离后声音识别三大功能。

其听觉的关键在于其实时处理能力和对嘈杂环境的鲁棒性,以及对各种机器人和硬件配置的高度灵活性。

通俗的讲,如果想让机器人“听到”,就需要一个麦克风阵列将声音信号转换成电信号,然后对电信号进行处理,得到声音中包含的信息.

当然,构建机器人听力说起来容易做起来难。

机器人的听觉系统需要感知、机械、控制等多种因素的协调。它可以被描述为涵盖多个学科。它一定像人耳一样(能够区分声音类型、内容、来源、距离、位置等)是一件困难的事情。

那么,既然模仿生物耳朵并不容易,那么将生物耳朵直接“连接”到机器人上是否可行?

其实这种奇怪甚至残忍的想法来自以色列特拉维夫大学的一个研究小组。

不久前,该团队题为“Ear-Bot: Locust Ear-on-a-Chip Bio-Hybrid Platform”的研究成果正式发表在《Sensor》杂志上。

生物耳朵有什么优势?

生物耳朵有什么优势?

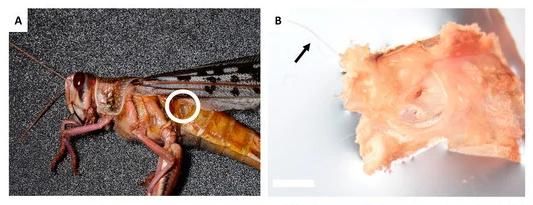

在这项研究中,研究团队选择的主角是蝗虫。

原因在于,经过亿万年的进化,昆虫获得了自然界中一些最高效、最强大的感觉器官。如果把这些感觉器官看作是传感器,与许多人工传感器相比,这种传感器的优点是体积小、重量轻、功耗低,可以适应多变的环境。

特别是在听觉方面,昆虫听觉传感器经历了多次演进,已经可以完成场景分析和通信的功能,并且具有高度的多样性。具体:

上面,它的耳朵可以是近场敏感天线或远场敏感鼓膜。

功能上,它可以是窄带滤波器(蚊子)或宽带传感器(夜蛾)。

在神经处理方面,可以只有一个神经元(夜蛾科)或数千个干预神经元(雄蚊的耳朵有一个神经元)。

沙漠蝗虫的耳朵更灵敏,覆盖的频率范围更广,可以作为读取神经系统电生理信息的良好模型。

研究小组表示:到目前为止,还没有研究证明生物混合机器人平台(bio-hybrid机器人平台)能够通过生物传感器对声音做出反应。将生物传感器添加到机器人平台有两个优点。一是可以将其行为和能力与与众不同的天然蝗虫耳朵进行比较,二是可以与纯技术设备(麦克风阵列)进行比较。

研究小组表示:到目前为止,还没有研究证明生物混合机器人平台(bio-hybrid机器人平台)能够通过生物传感器对声音做出反应。将生物传感器添加到机器人平台有两个优点。一是可以将其行为和能力与与众不同的天然蝗虫耳朵进行比较,二是可以与纯技术设备(麦克风阵列)进行比较。

给机器人装上蝗虫耳朵

研究小组是怎么做的?

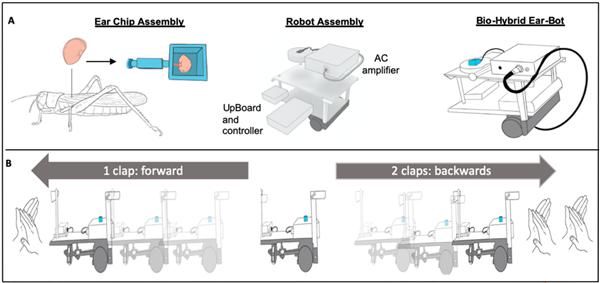

论文表明,研究团队设计了一个生物混合平台——Ear-Bot,它集成了沙漠蝗虫的听觉系统作为传感器输入,并连接到一个移动机器人平台。

通俗的说就是打造一个蝗虫耳芯片Ear-Chip,作为机器人的听力传感器。

在这个过程中,团队利用了微生理系统(MPS,也称为器官芯片OoC)的最新发展,即“人体器官芯片技术”。

人体器官芯片是一项新兴的前沿技术。简单地说,它是指构建在一个玻璃片大小的芯片上的器官生理微系统,包括活细胞、组织界面和生物体液。如器官微环境的关键要素,它可以在体外模拟人体组织器官的主要结构和功能特征以及器官之间的联系。人体器官芯片技术的背后是多学科的融合,被列为2016年十大新兴技术之一。

事实上,Ear-Chip的设计可以让蝗虫的耳朵保持活力时间长了,同时还要保证可以放在一个小型的移动机器人平台上(如下图a所示)。

值得一提的是,研究团队通过SolidWorks CAD软件设计了芯片,然后使用了3D打印生物兼容使用牙科透明树脂制作芯片,最终成功打造出耐用的微传感设备。

值得一提的是,研究团队通过SolidWorks CAD软件设计了芯片,然后使用了3D打印生物兼容使用牙科透明树脂制作芯片,最终成功打造出耐用的微传感设备。